|

|

|

Avant-propos

Voici un spectacle sur l'immigration où l'immigration n'est pas jouée au premier degré, mais où est jouée, de façon critique, la vision déformée que les couches de la bourgeoisie ont de l'immigration. Cette vision est grotesque et, dans ce grotesque, s'embusque l'idéologie qu'il s'agit pour nous de piéger à travers ces multiples moyens de pression et caisses de résonnances que sont le mythe du "bon sens populaire", la vision historique de l'Européen civilisé et civilisateur, le cinéma américain et les bandes dessinées de série Z... |

|

|

A propos de Lenz

L’angoisse vécue par Lenz est apparentée, dans son expression, à celle que traduisent l’œuvre de Kierkegaard et, davantage encore, celle de Kafka. Lenz l’analyse lui-même à plusieurs reprises dans des ouvrages pseudo-théologiques qui ont en réalité une fonction psychothérapeutique d’auto-analyse : la fixation persistante du désir sur le personnage maternel, l’ambiguïté des sentiments à l’égard d’un père qui incarne (il est père et pasteur) une instance morale et religieuse reçue à la fois comme légitime et comme répressive, constituent une situation œdipienne qui se résout en une fascination et une terreur du sexe. Le motif central de l’ensemble de l’œuvre, dérivé de la parabole de l’enfant prodigue, repose sur l’impossibilité de satisfaire le désir. Toute activité sexuelle en dehors du mariage tombe sous le coup de l’interdit paternelle, et sa transgression attire sur le coupable un châtiment qu’il finit par assumer lui-même : le précepteur s’émascule après avoir été châtré moralement par les soins de Venceslas, son père adoptif… |

|

|

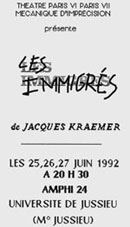

1992 Les immigrés

Jacques

Kraemer :

Formé rue Blanche et au Conservatoire National à

Paris, Jacques Kraemer, comédien, metteur en scène

et auteur, fonde en 1963 le Théâtre Populaire

de Lorraine.

En 1982, il quitte le T.P.L. et crée sa compagnie.

Jusqu’à sa nomination, en 1993, à la direction

du Théâtre de Chartres, il met en scène

et présente chaque année une nouvelle pièce,

alternant des oeuvres dont il est l’auteur et des oeuvres

classiques ou contemporaines.

A partir de 1993, les créations de la Compagnie coproduites

par le Théâtre de Chartres se poursuivent, à

Chartres, à Paris, au Festival d’Avignon, et

en tournées.

En 2005, il quitte la direction du Théâtre, mais

la Compagnie reste implantée à Chartres et y

poursuit son travail de création avec le diptyque Vinaver

: "Dissident, il va sans dire" et "Nina, c’est

autre chose", "Agatha" de Marguerite Duras

et "Phèdre/ Jouvet/ Delbo". de Jacques Kraemer.

Parallèlement, Jacques Kraemer a enseigné à

l’ENSATT, rue Blanche, à l’Université

de Strasbourg, à l’Institut d’études

théâtrales de Paris III ; il continue à

transmettre l’art théâtral dans les lycées

de l’agglomération chartraine. |

Présentation

:

On a tenté d'éviter un double écueil

:

1) Le naturalisme qui guette tout spectacle qui veut rendre

compte de la réalité sociale. Pour s'en dfendre,

nous avons utilisé plusieurs garde-fous :

-la transposition de l'histoire de l'immigration dans la fable

fantastique des anthropomorphes ;

-le décentrement du sujet qui demeure en coulisse ;

-le jeu très théâtralisé dans le

sens d'un certain "expressionisme comique" ;

-l'emprunt au monde du travail des éléments

de décor et des accessoires créant les univers

de la bourgeoisie.

2) La caricature grossière qui est souvent le lot des

spectacles où le sujet (ici l'immigration) impose une

prise de parti nette et vigoureuse. La conséquence

la plus évidente de la caricature grossière

est le caractère non-dialectique du spectacle avec

comme corollaire l'impossibilité de permettre le travail

du spectateur. Il y a dénonciation , au premier degré,

à laquelle le spectateur adhère ou n'adhère

pas, selon ses propres positions idéologiques ; il

n'y a pas possibilité pour le spectateur, de produire

réflexions et sentiments lui permettant de modifier,

enrichir, affiner sa perception du monde. |

|

distribution

distribution

|

Composée

de 17 saynettes, la pièce nécessite au minimum

une femme et deux hommes pour représenter tous les

personnages. Mais rien n'interdisait de partager les rôles

entres plusieurs comédiens, ce qui nous a permis de

diversifier le jeu. |

1. Bijou dans la

forêt vierge

2. Trafic et crucifix

3. La croisière des milliardères

4. En famille

5. Au cimetière

6. Le représentant

7. La main dans le sac

8. Le bouc émissaire

9. Réception

10. Welcome aux anthromorphes

11. Marchands de sommeil

12. Dans le château de monsieur le Baron

13. Dans l'épicerie

14. Au café

15. La grande crise

16. Par erreur

17. La fuite |

|

| 7

- La main dans le sac |

17

- La fuite |

La

petite dame : C'est surtout quand tout le monde

dort, par les nuits sans lune, qu'ils font leurs coups.

Il y a quelques mois, on tire les Rois ; je me casse

une dent sur la fève : j'emporte la couronne.

Le soir, je me mets au lit, je pose la couronne sur

ma table de nuit. Le matin : plus de couronne. Vous

vous rendez compte.

Et c'est pas la première fois que je remarque

qu'il y a des choses qui disparaissent dans la maison.

Qui ça peut être ?

Le paysan : Les morphes.

La petite dame : C'est sûr, je vous dis,

c'est sûr.

Le paysan : Il y a quelque chose qui remue dans

votre sac.

La petite dame : Une voisine, c'était

sa brosse à dents ; disparue. La fille de la

voisine : ses boucles d'oreilles.

Le paysan : Chez nous, le pépé,

il ne retrouve plus sa pipe. Ca saute dans votre sac

!

La petite dame : Vous avez fini de vous occuper

de mon sac. Donnez-moi mes oeufs.

Le paysan : Tenez, mettez-les dans votre sac.

La petite dame : Non, ils vont se casser.

Le paysan : Faites voir ce qu'il y a dans votre

sac.

Le paysan essaie de s'emparer du sac par la force.

La petite dame : Ca ne vous regarde pas. Ne me

bousculez pas. Espèce de brute. Je le dirai à

mon mari.

Le paysan : Un chat !

La petite dame : Oui, c'est mon chat, parfaitement.

J'ai bien le droit de l'emmener avec moi. Je ne voudrais

pas qu'un morphe me le chope et le dévore ; ils

en sont très friands.

|

|

| Dans

le parc, le directeur de l'une des fabriques près

de son automobile, un pistolet à la main.

Le Directeur : ...Tout ça s'est mélangé,

infiltré, avec les vagues successives. Ils se

ressemblent tous, comme deux gouttes d'esu. On ne parvient

plus à discerner.

Et s'ils viennent manifester autour de ma demeure, avec

des pancarte, des hurlements, des sifflets, des quolibets,

ils seront tous ensembles, LIGUES.

Alors, c'est horrible, mais moi, ici, JE NE ME SENS

PLUS CHEZ MOI. ET EUX ILS SE SENTENT CHEZ EUX.

Alors dépêche-toi, ferme le coffre, on

file.

Je me sentirai plus en sécurité, à

quelques kilomètres, dans mon autre villa.

Voilà la fille du cafetier qui ressort de chez

elle ! Elle m'espionne ! Où va-t-elle ? Elle

est en chaleur, par moins dix degrés.

La fille : de loin. Salut Antonio.

Le chauffeur : à la fille. Chiao,

Anna.

Le directeur : regardant son chauffeur avec

une défiance horrifiée. Vous en êtes

tous, c'est un complot ! Ne touche pas MA voiture !

Je te chasse.

Comment faire ?

JE NE SAIS PAS FAIRE FONCTIONNER CETTE MACHINE SANS

LUI.

Il monte dans sa voiture et fait signe au chauffeur

de la mettre en marche. |

|

|

Jakob

Michael Reinhold Lenz

Bertolt Brecht

|

1993 Le Précepteur

Pour

Jakob Lenz et le XVIIIè siècle, le précepteur

Laüffer était un personnage tragique. En 1950,

il ne l'est plus pour Bertolt Brecht. Pour l'adaptateur

du Précepteur, il s'agit avant tout de retrouver

la comédie qui se cache sous la "tragédie

bourgeoise". Là où Lenz raconte avec

une voix qui s'étrangle, Brecht affiche un sang-froid

serein et une ironie critique.

Avec les personnages du précepteur Laüffer,

du maïtre d'école Wenceslas et des étudiants

Bollwerk et Poetus, Lenz portait à la scène

le problème de la pédagogie comme symptôme

de la désolation allemande. Il montrait à

travers un spécimen de chair et de sang l'autocastration

des intellectuels, qui à son époque étaient

plus ou moins contraints d'exercer le métier de précepteur.

"De

cette manière, les personnages de cette pièce

ne sont pas non plus ni sérieux, ni comiques, mais

tantôt sérieux, tantôt comiques. Et le

précepteur récolte notre compassion, étant

donné qu'il est fort opprimé, et notre mépris,

étant donné qu'il se laisse si fort opprimer"

écrit Brecht dans ses notes sur le "Précepteur"

(Ecrits sur le théâtre).

Extraits

du programme distribué à la Faculté

de Jussieu |

|

Distribution

lors des représentations des

21, 22 et 23 juin 1993

Remerciements

à Natalie Ambert pour les choix musicaux, Pierre Viguié

pour l'affiche et Solange Münzer pour la plaquette.

«La comédie est une peinture de la société

humaine et, quand celle-ci est empreinte de gravité, la

peinture ne saurait susciter le rire.»

[ Jakob Lenz ]

|

Jakob

Michael Reinhold Lenz 1751-1792

|

Bertolt

Brecht 1898-1956 |

Lenz est avec Gœthe et Klinger l’un

des fondateurs du mouvement "Sturm und Drang" (Tempête

et passion), mais le seul dont la révolte durera jusqu’à

sa mort. Surtout connu pour son œuvre dramatique où

s’exprime une critique sociale exacerbée à

travers des personnages en proie à la violence de l’instinct,

il contribua avec Gœthe à la diffusion de l’œuvre

shakespearienne, dont il retiendra quelques grandes leçons.

Il est, parmi les romantiques, l’individualisme absolu incarné,

le radical. Son caractère asocial, ses échecs sentimentaux

renforceront ses certitudes, son orgueil et, au fil des ans, ce

qui deviendra son délire de persécution, dont Büchner

dans son Lenz a su rendre les progrès.

Figure emblématique de l’inadaptation, il est le

rêve qui, refusant de se plier au réel, sera brisé.

"Nous ignorons si cet homme sensible et déjà

malade eût succombé dans de tout autres conditions

tumultueuses encore plus accidentelles et extérieures de

son existence" (H. Hesse). Certains auteurs allemands actuels

le classent d’ailleurs parmi les précurseurs de 68.

Gœthe, le mondain, comprendra vite qu’il peut nuire

à sa carrière et le rejettera : "Les âneries

de Lenz, hier soir, nous ont fait pâmer de rire. Je n’arrive

pas à m’en remettre".

En proie à la désillusion, déçu, mortifié,

il errera de place en place à travers l’Europe, jusqu’à

ce qu’on le retrouve mort dans une rue de Moscou.

"Quelle étrange composition de génie et d’innocence"

(Wieland).

A

lire :

Le Précepteur

Le Nouveau Menoza

Les soldats

|

Bertolt Brecht est né en 1898 à

Augsbourg, petite ville de Bavière. Après une éducation

classique, il commence à écrire très tôt

et publie son premier texte en 1914 dans un quotidien. Il entame

des études de philosophie à Munich et écrit

en 1918 sa première pièce, Baal, suivie en 1919

de Tambours dans la nuit et en 1921 de Dans la jungle des villes,

trois pièces inspirées du mouvement expressionniste.

Il se marie en 1923 avec Marianne Zoff - il aura tout au long

de sa vie de nombreuses liaisons amoureuses et plusieurs enfants

- et reçoit le prix Kleist pour ses premières pièces,

toutes créées sur scène en 1922-23. Brecht

rencontre l'actrice viennoise Helen Weigel et s'installe avec

elle à Berlin. Il fait la connaissance de Kurt Weill en

1927 et crée avec lui l'Opéra de quat'sous, qui

fut immédiatement un grand succès : le Theater am

Schiffsbauerdamm est désormais à sa disposition.

Marié avec Helene Weigel, il écrit et met en scène

une ou deux pièces par an, dont la Mère, Homme pour

homme, Mahagonny, Happy End, Sainte Jeanne des abattoirs, Têtes

rondes et têtes pointues. Parallèlement à

son adhésion au marxisme, il met au point sa théorie

du théâtre épique qu'il exposera dans son

Petit Organon pour le théâtre publié en 1948.

En février 1933, Brecht et Weigel s'enfuient en Suisse,

puis à Paris, avant de s'installer à Svendborg au

Danemark. En 1935, ils se rendent à Moscou et ensuite à

New York pour la première américaine de la Mère.

Brecht écrit coup sur coup Grand peur et misère

du troisième Reich, la Vie de Galilée et Mère

Courage et ses enfants. Au moment de l'invasion du Danemark, le

couple reprend son errance et se réfugie en Suède,

puis en Finlande, et part finalement pour New York en 1941. La

même année, la création mondiale de Mère

Courage et ses enfants (encore sans les chansons) a lieu à

Zurich, où la Bonne Âme de Se-Tchouan et la Vie de

Galilée seront également créés. Comme

de nombreux écrivains en exil, Brecht s'installe à

Hollywood en 1942 et travaille pour le cinéma (adaptation

cinématographique de Galilée avec Charles Laughton).

Il retourne en Europe en 1947, d'abord à Zurich, puis s'installe

définitivement à Berlin-Est à partir de 1948.

En 1949, Brecht et Weigel obtiennent la nationalité autrichienne.

Le couple fonde le Berliner Ensemble, leur " troupe officielle

", installée au Deutsches Theater. Désormais

autant auteur que metteur en scène de pièces du

répertoire classique, Brecht entreprend la publication

de ses œuvres complètes à partir de 1954, année

où il reçoit le prix Staline. Des tournées

internationales se succèdent, dont celle en France en 1954,

événement décisif pour l'histoire du théâtre

français. Après un voyage à Milan pour assister

à l'Opéra de quat'sous mis en scène par Giorgio

Strehler, Brecht, très malade, meurt le 14 août 1956.

Sa femme continuera de diriger le Berliner Ensemble, fidèle

héritière de son œuvre qui, outre les pièces

de théâtre, comprend également des recueils

de poèmes, des contes, des écrits théoriques

sur le théâtre et des essais.

|

|

Jakob

Lenz Acte II Scène 5 |

Bertolt

Brecht Acte III Scène 10 |

|

A

Heidel brunn

La chambre de Gustine. Gustine est allongée sur

le lit ; Läuffer est assis au chevet.

Läuffer : Figure-toi, Gustine, le conseiller

ne veut pas. Tu vois, ton père me mène la vie

dure, de plus en plus : maintenant, il ne veut plus me donner

que quarante ducats pour l'année prochaine. N'est-ce

pas intolérable ? il va falloir que je donne mon congé.

Gustine : Cruel ! Et moi que ferai-je alors ! (Ils

se regardent en silence pendant un instant). Tu vois : je

suis faible et malade ; ici, dans cette solitude, et livrée

à une mère barbare... Personne ne s'enquiert

de moi, personne ne se préoccupe de moi. Ma famille

toute entière ne peut plus me souffrir, même

mon père : je ne sais pourquoi.

Läuffer : Arrange-toi pour aller en pension chez

mon père, à Insterbourg.

Gustine : Alors, nous ne pourrons plus jamais nous

voir ! Mon oncle ne permettra jamais que mon père me

mette chez ton père.

Läuffer : Ce maudit orgueil d'aristocrate !

Gustine : (lui prenant la main) Toi aussi,

tu te faches, mon petit Hermann chéri ! (Elle lui

baise la main) Mort ! O mort ! Que n'as-tu pitié

de moi ?

Läuffer : Donne-moi même des conseils !...

Ton frère est le garçon le plus insolent que

je connaisse. Récemment, il m'a donné une giffle,

et je ne pouvais la lui rendre, je ne pouvais même pas

me plaindre. Ton père lui aurait rompu les os sur-le-champ

et ta gracieuse mère aurait finalement rejeté

toute la faute sur moi. |

|

| La

chambre de Gustine à Insterburg.

Gustine et Läuffer (au lit)

Läuffer : Et tout cela au départ c'est

la faute de ton père. Avait-il besoin, pour toi,de

faire l'économie d'un précepteur ? Par le même

mouvement de son avarice, il m'a rogné mes appointements.

Maintenant il ne veut plus me donner que cent vingt thalers

pour l'an prochain. Je n'ai plus qu'à m'en aller.

Gustine : Et moi, qu'est-ce que je ferai ?

Läuffer : Tâche de venir chez mon père

; au presbytère d'Ingelshausen.

Gustine : Mon oncle ne permettra jamais que mon père

t'envoie chez ton père.

Läuffer : Cet orgueil des quartiers de noblesse

!

Gustine : (lui prenant la main) Toi ausi tu

deviens méchant, mon petit guerrier ? (elle l'embrasse)

O mon maître, comment trouves-tu ton élève

? Pâle comme la mort ?

Läuffer : Fraîche comme un goujon. Donne-moi

plutôt un conseil. Hier, Monsieur ton frère m'a

encore gifflé.

Gustine : Supporte-le pour moi.

Läuffer : Et je me ferais des reproches pour ne

pas m'être dominé ? En vérité,

on me gave trop richement pour un esclave : céleri,

dinde, chocolat... Un corps ainsi dorloté, on veut

qu'il ne péche point ? |

|

|